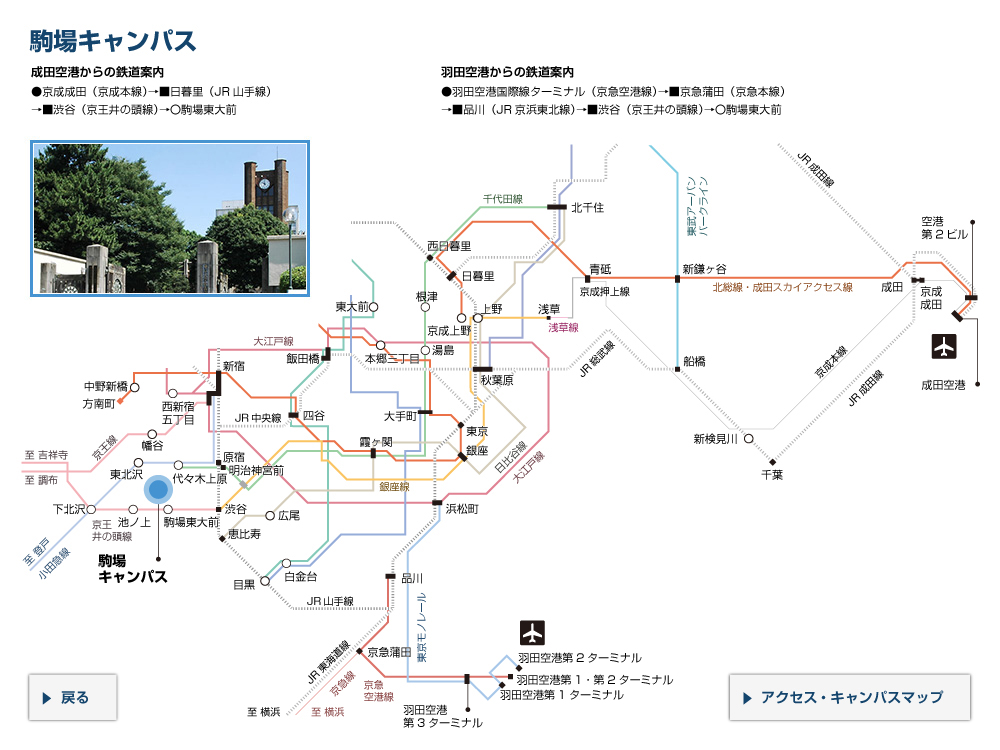

災害・防災・復興を多角的に考える【前編】──歴史に学ぶ首都集中の危うさ

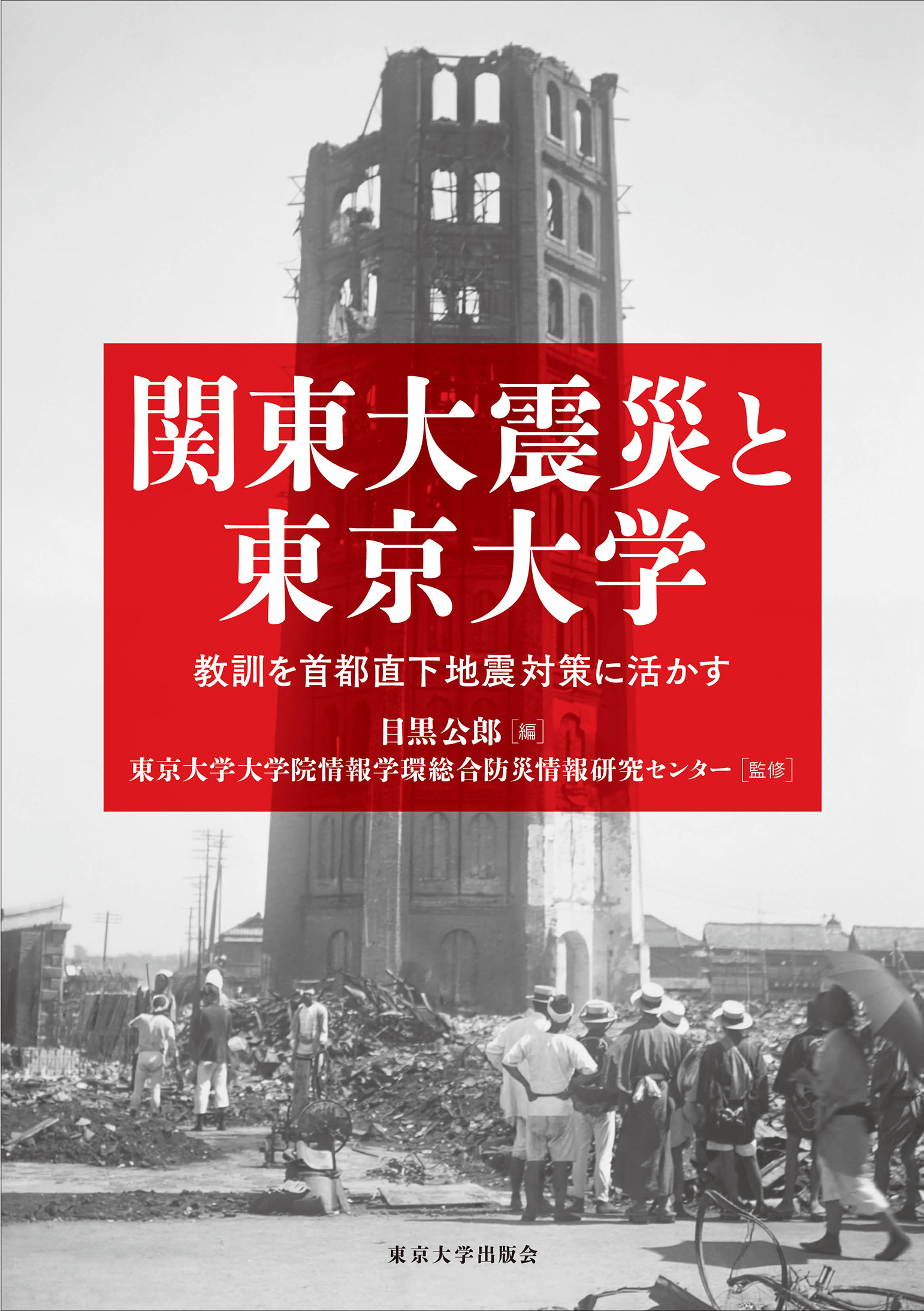

2025年、日本は阪神・淡路大震災から30年、東日本大震災から14年を迎えました。過去から学び、これからの災害に備えるために必要なことについて、『関東大震災と東京大学』(2024年、東京大学出版会)の編者である目黒公郎先生(大学院情報学環・学際情報学府 学環長・学府長)に聞きました。

東京大学の災害研究

―― 昨年、『関東大震災と東京大学』が刊行されました。東京大学における災害研究はどのように展開されてきたのでしょうか?

論文データベースの分析から、東京大学における災害研究の動向が読み取れます。1940年代頃までの災害研究の多くは、地震と構造物被害のメカニズムやその対策など、ハード面に関する研究がほとんどでした。しかし、1923年の関東大震災の際に根拠のない流言によって起こった朝鮮人や中国人などへの迫害問題をきっかけに、風評被害など人間社会におけるソフト面の研究も少数ですが行われるようになりました。そして1995年の阪神・淡路大震災以降は、事前の備えや復旧・復興についての研究も増えました。近年は、地震の他にも、火山災害や風水害などの自然災害、テロのような人的災害を扱う研究も盛んになっています。

また、分野横断的な研究も進展してきました。2008年に、東京大学大学院情報学環、地震研究所、生産技術研究所の3部局が連携して設立された総合防災情報研究センター(CIDIR)では、文理融合の研究活動が展開されています。それに加えて、複数の部局が協働する全学組織として、「災害・復興知連携研究機構」が2021年に設置され、災害・防災・復興を総合的に研究する動きが進んでいます。この連携研究機構が中心となって、関東大震災から100年目の2023年には、東京大学の防災研究に携わる研究者が一堂に会して、安田講堂で連続シンポジウムを行い、その成果をまとめて、2024年に『関東大震災と東京大学』として刊行しました。

災害と政治

―― 『関東大震災と東京大学』で、大規模な災害と政治の動きが関連してきたと論じられています。関東大震災の後には、何が起こったのでしょうか?

関東大震災が起こる前の日本は、明治維新以来の藩閥政治から政党政治への動きや、護憲運動、労働運動、婦人参政権運動、部落解放運動などが盛んに行われ、社会全体が民主主義の方向へ向かおうとする「大正デモクラシー」の時代でした。人々の生活には欧米式の衣食住が取り入れられ、新しい都市の文化が開花し、1914年から1918年の第一次世界大戦の際は海外で日本製品が爆発的に売れ、経済も潤いました。

しかし、第一次世界大戦が終わると戦後不況に陥りましたし、1918年からの3年間はスペイン風邪が大流行し、当時の人口の44%に当たる約2,400万人が感染し、39万人が亡くなりました。このようなタイミングで関東大震災が起こったのです。大きな被害を受けた首都東京の復旧や復興は、政府にも国民にも最優先の事項となり、そのためには強いリーダーシップや統率力、一定レベルの私権の制限が求められました。政府は、1923年に関東大震災後の混乱を受けて緊急勅令・治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件を公布し、それを1925年には治安維持法とし、国体や私有財産制を否定する運動を取り締まりました。震災で借金の返済に困る事業者に対しては、借金返済の猶予期間を設けたり、震災による負債を一定額補償する震災手形の割引などの対策を打ちましたが、これが1927年には不良債権化し、金融恐慌を引き起こします。

その後も、1930年昭和恐慌、1931年満洲事変、1932年「5・15事件」、1933年国際連盟脱退、1936年「2・26事件」、1937年日中戦争、関東大震災の18年後の1941年には太平洋戦争に突入しました。そして、22年後には、民間人を含め310万人の死者を出した第二次世界大戦の敗戦を迎えます。国民も賛同し、政府も良かれと思って進めた各種の対策が裏目となり、気がつけば全体主義へと向かいました。

阪神・淡路大震災から30年、東日本大震災から14年が経過していることを考えれば、関東大震災の後から、いかに急激に社会が変わっていったかがわかります。第二次世界大戦の敗戦は、明治維新から、関東大震災から100年後の2023年までの156年の中間年でした。その後の我が国は、敗戦の影響を強く受けて歩んでいきますが、その背景には22年前の関東大震災があったということです。

―― 2011年の東日本大震災から14年が経過した現在の日本の状況を、どのようにご覧になっていますか?

これから起こり得る大震災で甚大な被害を出さないためには、関東大震災や東日本大震災の全体像の把握と教訓から学び、事前に対策を考えておく必要があります。関東大震災を引き起こした相模トラフ沿いのM8クラスの地震は100年以上の猶予があるでしょうが、首都直下地震や南海トラフ地震は、今後数十年以内に発生する可能性が高いです。このような環境下では、国家レベルで防災について議論しておくことが不可欠です。

今後10年、20年、30年後のそれぞれの時点で、わが国の人口や年齢構成、外国人の占める割合、産業構造、インフラの老朽化など、社会の変容を正しく推定したうえで、そのような社会を地震が襲った際に、どのような被害がどの程度発生するのか、その後の時間経過とともに、どのような課題が出現するのか、それらを改善・解決するには、法制度の整備を含め、どのような対策を事前に講じておく必要があるのか、そして、それにはどの程度の時間を要するのか、を見積もり、手遅れにならないよう、未来から逆算して計画をたてる「バックキャスト」的な対策を始めなくてはいけません。しかし現状では、そのような議論はほとんど行われていません。短期的なトラブルシューティングばかりに議論が集中し、全体を見据えてこれから起きる現象を先取りした対策を取る姿勢が圧倒的に不足しています。

適切な対策を立案・実施していくには、常に長さの違う二本の物差しを持つ必要があります。一つは大きな空間と長い時間を対象とする長い物差し、もう一つは狭い空間と短い時間を対象とする物差しです。前者は、国土全体を対象に長期的な視点からあるべき方向性を示すもの、そして後者は、市民の立場から具体的なアクションとその効果を示すものです。多くの市民にとっては、短い物差しで局所最適解を示すことも大切ですが、そればかりに終始してしまうと、大局的な方向性を見誤ってしまう可能性があるのです。

首都圏への一極集中

―― 長期的な視点から日本の歴史を振り返ると、何が見えてきますか?

長期的な視野で歴史を捉えると、さまざまな問題の根本的な原因が解き明かされます。例えば、人口、機能、財産の首都圏への一極集中の問題は、江戸時代や明治時代までさかのぼって考えることができます。江戸時代には参勤交代の制度のもと、各藩の大名は江戸屋敷に正室と嫡子を人質として住まわせ、大名行列を仕立てて、江戸と国元を隔年で往復しなくてはいけませんでした。この制度は、1635年に三代将軍家光が武家諸法度の中で定めたもので、一般的には、大名行列の費用は各藩の大名が負担しなくてはならないので蓄財が困難になり、幕府への謀反を起こさせないための仕組み、と説明されます。しかし、実際は早い段階でかなり意味が変わってきます。

幕府が大名等へ示した決まりごと(御触書)をまとめた御触書集成というものがあります。この最初の巻である寛保集成(元和元(1615)年から寛保3(1743)年までの御触書を集めたもの)に、大名行列に対して「従者の人数が最近大変多いようである。これは一つには、領国の支配の上での無駄であり、また一方で、領民の負担となる。今後は、身分に応じて人数を減少せよ。」という記載があります。蓄財させない仕組みとしては、何か変ではないですか?

参勤交代の意味は、かなり早い時期に変質していたのです。一般に考えられている意味とは異なるものとして、まずは全国的なインフラの整備への貢献が挙げられます。大名行列を行うために街道(一部には航路)や宿場町が充実し、国土全体の物流を大幅に活性化してGDPが増えたこと。もう一つは全国レベルの人材育成への貢献です。参勤交代は、各藩の大名の周辺にいる最も優秀な人たちに、我が国で最も科学や文化の進んだ江戸を定期的に見聞させる仕組みであったということです。しかも各藩で同様な活動をしているので、優秀な人たちが江戸でネットワークをつくることができました。しかし、人々は藩に登録されているので、子供たちは地元で生まれ育ち、各藩の藩校で学びました。特に優秀な子供は、江戸でつくったネットワークで、他の藩の藩校で学ぶこともできました。長期にわたって地方が衰退することなく、江戸幕府が存続した背景には、参勤交代が大きく貢献していたのです。

ところが明治政府は、江戸時代に地方で育成された優秀な人たちを一気に東京に集め、外国人に学ばせ、留学させ、帰国後は要職に就かせたので、わが国は明治維新からわずか30年で世界の最先端に追いつきました。1900年前後に世界的な研究成果を挙げた日本人のほとんど、多くの学術組織のトップのほとんどが地方出身であることからも自明です。我が国は、地方出身者の活躍で奇跡的な発展を遂げましたが、明治政府は東京に集めた優秀な人材を地方に再配分する仕組みをつくれませんでした。これが、地方を衰退させた最大の原因であると私は考えています。

―― 首都圏への一極集中は、現在日本でどのような問題となって表れているのでしょうか?

左:物資搬入支援(石川県七尾市) 右:避難所運営支援(石川県志賀町)

出典:総務省「大規模災害時における地方公共団体間の職員派遣」(2024年8月)

東日本大震災のあと、地方のマンパワー不足が浮き彫りとなりました。例えば、基礎自治体としての市町村は、平成の大合併で約3,400から1,700余と約半数になったので、その規模は一般的には大きくなったと思われています。しかし人口規模で整理すると、全国の市町村の85%以上が、人口が10万人以下、3万人以下が53%、1万人以下が3割です。市町村の行政職員数は、市町村民約100人に対して1人ですが、自治体によるサービスの種類や質は自治体の人口規模で変わってはいけないので、小規模な自治体では少ない行政職員で同じだけの種類の仕事をこなしています。

現在、450を超える市町村では、防災や危機管理など、災害対応を行う部局に専門職員が不在の状態です。つまり、兼務の職員が担当しているということです。このような状況の中で、小さな自治体で大災害が発生すると、どうなるでしょうか。人口が少ないので、被災者数は少ないかもしれませんが、対応する側から見れば、同じ100人が被災する場合も、固まって被災するケースと、広く分布して被災するケースでは、後者の方が大変です。地盤災害や斜面崩壊、インフラの被害などは空間的な広がりが大きいほど発生しやすいので、これも人口のわりに面積が大きな市町村の対応は困難になります。さらに発災直後の災害対応以外にも、復旧・復興のために、被災地の災害対応部局や建設系の部局は、平時の自治体の年間総予算の何倍もの額の工事を扱うことになるので、当然問題が起こります。災害対策基本法で定められている市町村を主体とする災害対応は、今後は困難を増すことはあっても、改善される余地は見いだせない状況です。

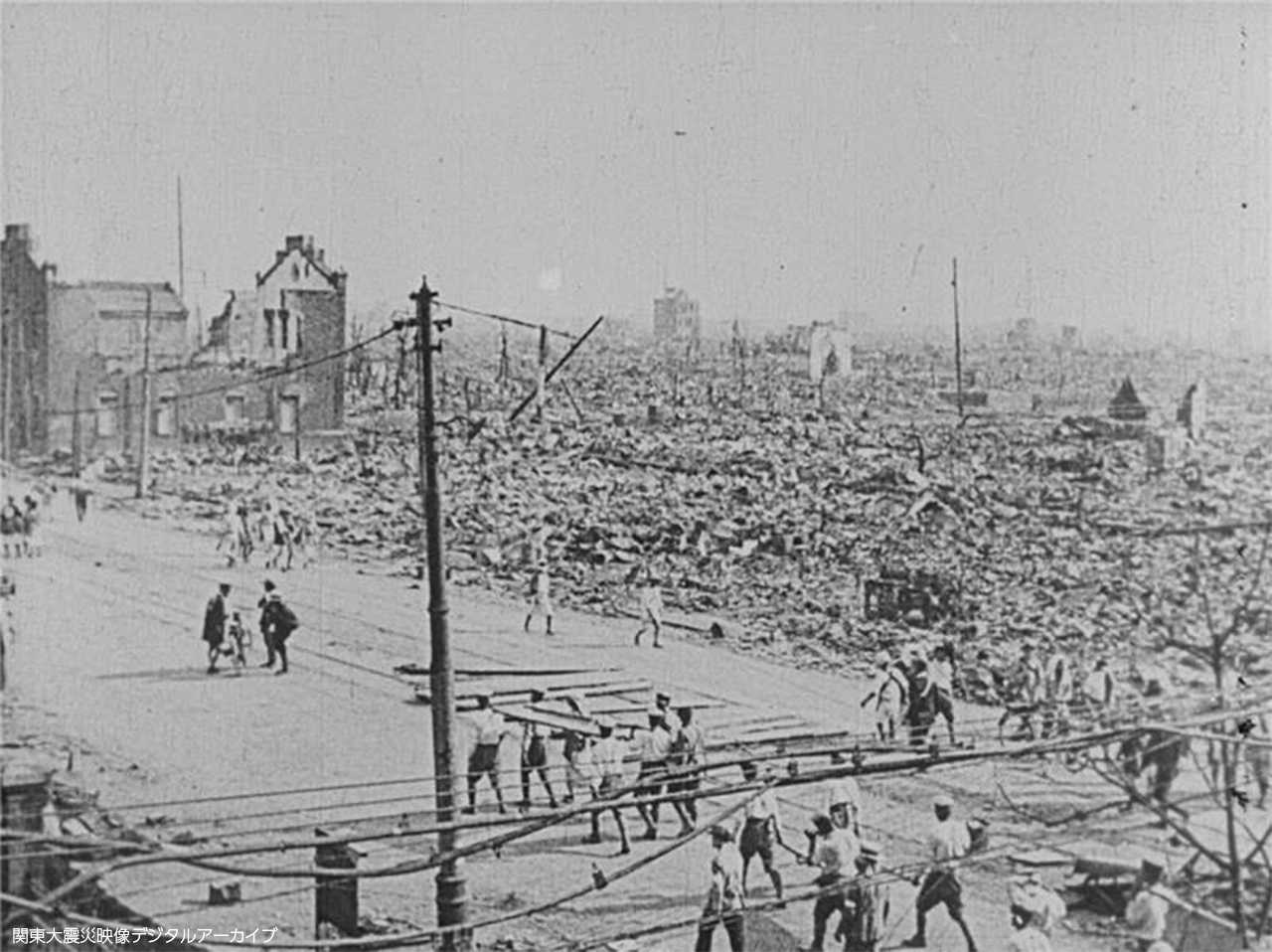

画像出典

- 『関東大震災』[返還映画版]「墨田/焼失,倒潰・損壊,避難/焦土の街路を歩む人々」 出典:関東大震災映像デジタルアーカイブ (国立映画アーカイブ所蔵の関東大震災関連映画を公開しているウェブサイト ※国立映画アーカイブ・国立情報学研究所による共同研究)

目黒 公郎

大学院情報学環・学際情報学府 学環長・学府長 教授

東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士。東京大学生産技術研究所助手、助教授を経て、2004年より東京大学生産技術研究所教授、2007年より2021年まで東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター長、2010年より東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター教授(2021年より2023年は同センター長)、2024年より東京大学大学院情報学環・学際情報学府学環長・学府長。著書に『間違いだらけの地震対策』(2007年、旬報社)、『首都直下大地震 国難災害に備える──関東大震災100年:防災対策の意識改革、コストからバリュー、そしてフェーズフリーへ』(2023年、旬報社)、編著に『関東大震災と東京大学──教訓を首都直下地震対策に活かす』(2024年、東京大学出版会)などがある。

取材日: 2025年1月21日

取材:寺田悠紀、ハナ・ダールバーグ=ドッド