災害・防災・復興を多角的に考える【後編】──平時と有事をつなぐ防災

2025年、日本は阪神・淡路大震災から30年、東日本大震災から14年を迎えました。過去から学び、これからの災害に備えるために必要なことについて、『関東大震災と東京大学』(2024年、東京大学出版会)の編者である目黒公郎先生(大学院情報学環・学際情報学府 学環長・学府長)に聞きました。

撮影日時:1995年1月17日 場所:兵庫県西宮市 出典:にしのみやデジタルアーカイブ ©西宮市

延焼被害への対策

―― 人口が集中する都市では、大地震のあとの火災が懸念されています。対策にはどのようなものがあるのでしょうか?

公的な消防力を高めるべきだと言う人もいますが、めったに起こらない大地震のあとの火災だけを対象とする過大な消防体制を持つことは現実的ではありません。神戸市は阪神・淡路大震災で甚大な延焼被害を受けましたが、同市は震災当時、人口が約150万人で、平時には1日平均2件前後の火災が発生していました。当時の神戸市は、同時に4、5件の火災に対応できる公的消防力を持っていたので、平時であれば全く問題ない状況でした。ところが、阪神・淡路大震災では、地震発生の朝5時46分から6時までの間に53件、当日の1月17日に109件の火災が発生しました。公的な消防力では全く太刀打ちできない件数です。

では、このような状況に対する解決策はないのかというと、そんなことはありません。火災に対しては、その規模に応じて、どのような対策が消火や鎮火に効果的なのかはわかっています。1坪(3.3m2)くらいのいわゆる小火(ボヤ)は、市民による消火器などを使った初期消火が最も効率的です。消防団員や消防士の皆さんによる消火活動が効果的なのは、焼失面積が100m2から300m2の火災であり、これは一般的な戸建て住家の1軒、2軒という規模です。

さらに規模が大きくなり、焼失面積が1000m2、5000m2、1km2となると、もはや消火活動の問題ではなくなって、建物の耐火性や都市計画の問題になります。実際、阪神・淡路大震災の延焼火災の焼け止まりは、消火活動によるものが全体の13.8%であり、残りは道路・鉄道が39.9%、耐火造・防火壁・崖等が23.6%、空き地が22.7%でした。

地震の後の同時多発の火災は、出火件数の点では公的消防の能力を越えてしまいますが、出火直後の規模は小さいものなので、まさに市民による自主消火が最も効果的な火災と言えます。平時であれば、消防士の人たちも余力があるので、ボヤ程度の火事でも来てくれるのですが、地震後の同時多発の火災では、多くの火災現場には出動することはできません。このときこそ、市民による自主消火が重要になるのですが、神戸市ではこれがうまくいきませんでした。理由は5つあり、そのうちの4つは被災建物の問題でした。

1つ目は家がいっぱい壊れた。本来、初期消火してほしい人たちが壊れた家の下敷きになり、初期消火できなかった。2つ目は下敷きにならなかった人たちが、初期消火の前に、下敷きになった多数の人たちの「レスキュー」を優先した。地震直後の「レスキュー」も市民に期待される活動なので、初期消火が後回しになったのです。言うまでもなく、初期消火と「レスキュー」の両方の問題を解決するすべは、建物が壊れないようにすることです。3つ目は、壊れた建物の下や中からの出火は、素人では簡単には対応できないということ。4つ目は家がいっぱい壊れると、壊れた家のがれき等で狭い道路は塞がってしまい、市民であろうが消防士であろうが火災現場に近付けない状況が発生しました。5つ目は、教育で改善できる可能性が高いですが、市民が、地震の後の同時多発の火災も平時の火災と同じように消防隊が駆けつけてきて消してくれるものだと思い、初期消火のタイミングを逃したということです。

以上のように、上の5つの理由の中で最初の4つは建物被害の問題であり、これを解決しないかぎり問題は解決できないのです。延焼火災は、発生した火災を初期消火できなかった場合に起こります。初期出火率は、建物の全壊率にほぼ比例します。上で説明したように、消火活動は出火火元の建物が全壊すると困難になります。消火活動は揺れの最中に行うわけではなく、揺れが終わった後で行うので、消火活動の条件としては揺れが問題なのではなく、火元の建物の被害が問題なのです。ゆえに全壊率の低いエリアでは、初期出火率も低いし、仮に出火しても消火できる可能性が増すのです。つまり、地震の後の火災対策としては、建物の耐震性の確保と市民による初期消火が重要だということです。

復旧・復興に向けて

―― 大震災のあと、スムーズに復旧・復興を行うために、どのような条件や準備が必要でしょうか?

東日本大震災後の復旧・復興では、行政職員の人手不足に加えて、復旧工事の担い手となる技術者の確保が課題となりました。被災地内の建設業者による受注可能な工事件数は上限に達し、他地域の業者への依存や建設費の流出が起こりました。

日本の建設投資は、1992年度の約84兆円(GDPは444兆円)がピークで、その後は大規模プロジェクトに直接関わった技術者もスキルの高い重機のオペレータたちも引退し、建設市場の規模は東日本大震災直前の2010年度には、ピーク時の50%程度(42兆円:土木と建築の市場規模はほぼ半分ずつ、GDPは511兆円)まで減少しました。将来の大規模災害時に大きな建設投資が見込まれるとしても、技術は現場(大規模工事)がなければ進展はもちろん、維持することもできません。技術者の質と量の現状には大きな問題があるのです。

2010年度に約42兆円であった建設投資額は東日本大震災後に大きく増加し、2019年度には63兆円に達します。しかし、この増加分は建築投資であり、土木投資の規模は20兆円規模を保っていました。社会インフラの復旧を考える上で、土木関係の工事費における各都道府県の割合を、東日本大震災(実際の被害)と南海トラフ巨大地震の被害(政府中央防災会議の2013年の推定値)を対象にみてみると、東日本大震災では、とくに被害の大きかった岩手県、宮城県、福島県の3県の土木工事費は全国の約6.3%でした。これが外部からの支援がピークになった2014年度には、全国の16.3%になりました。同様に、南海トラフ巨大地震に対して分析すると、上記の岩手県、宮城県、福島県の3県と同等以上の甚大な被害が予想される県全体の土木工事費は、わが国全体の土木工事費の約43%を占めることがわかりました。

東日本大震災では、激甚被災地の3県を除く93.7%の地域から、10.0%の復旧工事の支援が行われて、福島県の放射能汚染で工事が実施できなかった地域を除いた復旧工事が約10年でほぼ完了しました。南海トラフの巨大地震時には、激甚被災地以外の約57%の地域からの支援を受けたとしても、どの程度の復旧時間を要するのだろうか。状況がはるかに厳しくなることは明らかです。

復旧・復興費の被災地外への流出は阪神・淡路大震災の時から指摘されていた課題です。災害後に求められる対応力が被災地内の対応力を越えると、被災地外からの支援が必要になり、結果として被災地外への復旧・復興費の流出が起こるのです。事前対策費は、地元に落とすことができますが、事後対策費は厳しい状況の中で予算措置をしても、それが被災地外に流出してしまうということです。

平時・有事を分けない災害対策

―― これから起こるかもしれない災害に備えて、今、できること、しなければならないことは何でしょうか?

東日本大震災に比べて規模が格段に大きくなると予想されている首都直下地震や南海トラフ巨大地震による被害に対しては、国内の対応力では不十分になる可能性が高く、その場合は、資金は海外に流出するでしょう。これを改善する方法として、私は東日本大震災よりもずっと前から「21世紀型いざ鎌倉システム」を提唱しています。

現在は国内のみで大規模プロジェクトを求めることは難しいので、アジアや中東、北アフリカやヨーロッパなどの海外を含めて、チームジャパン(ゼネコン中心のチーム)として大規模プロジェクトを取りに行く。チームには若い有能な技術者を入れ、その現場で技術の維持や進展をはかる。さらに、わが国と協働する国々の技術者の技術力アップとシンパシーづくりが重要です。日本のインフラ輸出は、日本の将来の災害対策としても重要であることを認識し、政府もチームジャパンを支援する制度などを創設してバックアップすべきです。そのうえで、「日本は20XX年ごろまでに、国難級災害に襲われる可能性が高い。それが起こった際には、次のような条件で日本を支援してほしい」という契約を、事前に結ぶくらいのことをしておかないと、対応のための人的資源が不足するだけでなく、足元を見られ、発災後の経費も諸外国に大幅に流出することになるでしょう。

そして、災害対策に関する意識を改革することも必要です。明治以降、我が国の災害対策は「公助」主導でした。つまり、行政(国・都道府県・市町村)が公金を使って、対策を立案・実施してきたのです。しかし、昨今の少子高齢人口減少やこれに伴う財政的な制約と災害発生の危険性を踏まえると、従来の公助の割合を維持することは不可能です。公助の不足分は、自助と共助で補う必要がありますが、従来のように、彼らの「良心」や「道徳心」に訴える方法は限界です。これからの災害対策におけるキーワードは「コストからバリュー」、そして「フェーズフリー」です。従来は、行政も民間企業も災害対策を「コスト(経費や出費)」とみなしていましたが、これを「バリュー(価値)」に変えるということです。

―― 「フェーズフリー」の対策とは、具体的にどのようなものでしょうか?

時間的にも空間的にも限定的な(つまり、めったに起きない)現象である災害時にしか活用できないものへの投資は難しいので、これからの災害対策の主目的は平時の生活の質や業務効率の向上として、それがそのまま災害時にも活用できるという、「平時」と「有事」をわけない「フェーズフリー」な対策とすべきです。そうすることで、継続性に乏しく、災害が起こらないと効果が不明な現在の対策が、災害の有無にかかわらず常に対策を実施する人や組織、そして地域に価値をもたらし、社会的な信用やブランディングにも貢献する継続的な活動になります。

現在の我が国の災害リスクに対する国際的な評価は不当に高い状況です。日本は地理的に多様なハザードが発生しやすい地域に位置していますし、首都圏への一極集中もリスクが高くなる要因ですが、行政も企業も国際的にかなり高いレベルの災害対策を講じています。しかし、これらが正当に評価されていません。理由は、リスク情報を一般に開示していないことが多いので評価が保守的になりやすいこと、もう一つは評価手法そのものが対策を適切に評価できていないということです。結果として、日本企業の価値は、業績が同程度の欧米の企業と比較して、著しく低く評価されています。地域や企業の災害に対する備えが正しく評価され、その結果が地域や企業の価値に正しく反映されれば、対策を講じること自体が価値を高めることになります。機能分散も評価されるので、首都圏への一極集中の緩和をはじめ、さまざまな対策が進展し、結果として、将来の被害も大きく軽減されます。日本企業の価値が高まれば、平時の生活の質と豊かさを向上させることにも繋がるということです。

日本が率先して、国際的に通用する適切な評価手法を提案し、これを国際スタンダードとして普及させ、日本を含む世界各地の災害に対するリスクを正しく評価できるようにすること、このような環境づくりこそが、我が国が今後取り組むべき本質的に重要な災害対策なのです。

目黒 公郎

大学院情報学環・学際情報学府 学環長・学府長 教授

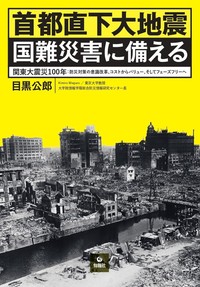

東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士。東京大学生産技術研究所助手、助教授を経て、2004年より東京大学生産技術研究所教授、2007年より2021年まで東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター長、2010年より東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター教授(2021年より2023年は同センター長)、2024年より東京大学大学院情報学環・学際情報学府学環長・学府長。著書に『間違いだらけの地震対策』(2007年、旬報社)、『首都直下大地震 国難災害に備える──関東大震災100年:防災対策の意識改革、コストからバリュー、そしてフェーズフリーへ』(2023年、旬報社)、編著に『関東大震災と東京大学──教訓を首都直下地震対策に活かす』(2024年、東京大学出版会)などがある。

取材日: 2025年1月21日

取材:寺田悠紀、ハナ・ダールバーグ=ドッド