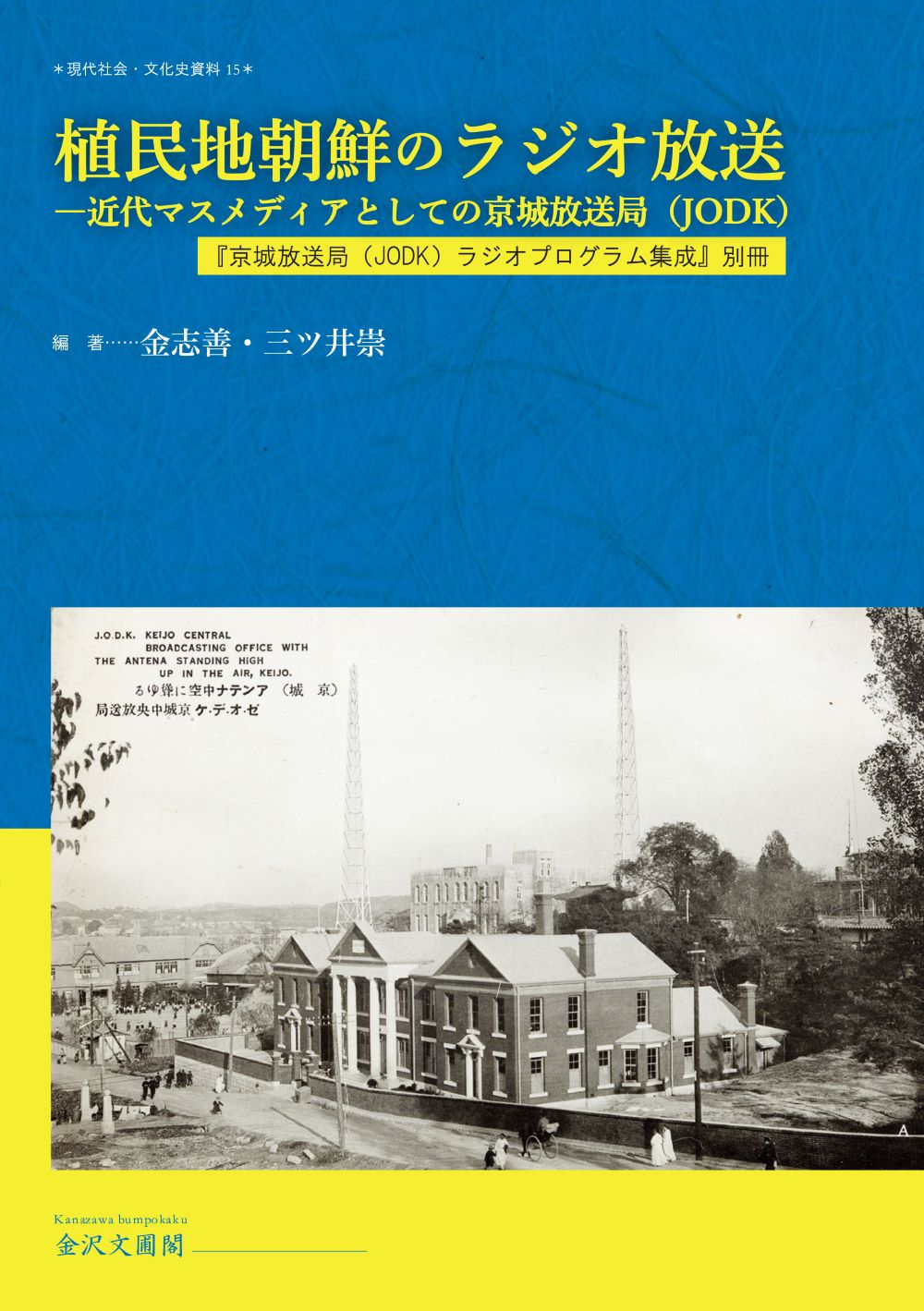

本書は、『京城放送局 (JODK) ラジオプログラム集成』の別巻(研究書)として、植民地朝鮮の京城放送局 (JODK) ラジオ放送を対象に歴史学、社会学、文学、言語学、音楽学、人類学の各側面から、植民地統治におけるラジオ放送の機能と特性について様々な論点を提示したものである。

『京城放送局 (JODK) ラジオプログラム集成』は、朝鮮総督府の代表的な機関紙であり、かつ最も規模の大きい『京城日報』に掲載されたラジオ番組編成欄を基に集成した。京城放送局は、1927年2月16日に開局以来、音声による情報伝達の機能のみならず、政治、経済、文化、教養、娯楽などに大きな影響を及ぼした。京城放送局は、東京 (JOAK)、大阪 (JOBK)、名古屋 (JOCK) に次いで4番目に許可された放送局で、同じく日本の植民地であった台湾の台湾放送協会より4年も早く設立された。「報道」「教養」「慰安」が編成方針の原則とされ、終戦までその方針に一貫性が保たれた。植民地朝鮮においては、1920年代から近代的消費文化が形成され、近代的大衆文化もラジオ媒体により拡散されるようになるが、これらの大衆文化は戦時期の総力戦に伴い変容していったのである。

植民地朝鮮におけるラジオ放送メディアを「植民統治手段」「(統治・戦争) 宣伝道具」として否定的な立場からみる見方もある。しかし、日本の植民地支配であったとはいえ、文化面・娯楽面・教養面などにおいて当時の人々に喜びを与え、その生活に深く浸透し、新たな文化を生み出した媒体であったことを看過してはならない。京城放送局は、朝鮮総督府逓信局の管轄下に置かれていたものの、社団法人として出発し (その後1932年には社団法人朝鮮放送協会に法人名を変更)、その財政的運営のほとんどは加入者の聴取料で賄われており、財源確保のために聴取者の文化的・娯楽的・教養的要求を反映しなければいけない状況であった。また、1933年には既存の放送から分離し、朝鮮語による第2放送が設けられ、朝鮮人の嗜好に合わせた放送が編成された。第2放送については、植民者と被植民者との「妥協の産物」であるとの指摘もある。朝鮮総督府は日中戦争までは、「慰安」放送については厳しい検閲や統制をせず、ある程度の放送の自由を認めていた。

植民地期朝鮮のラジオに関する研究は、ラジオの紹介、聴取者層の動向、放送の性格、メディアの近代性などに主眼をおいて2000年代から本格的に行われた。本書は、これらの研究を基に、日本の植民地朝鮮支配がラジオ放送の体制・運営にどのように関わっていたのか、放送内容はどのようなもので、当時の文化をどのようにして変化させていたのか、在朝鮮日本人と朝鮮人の関係性の構図をどのように規定していたのか、戦時期におけるラジオ放送はどのような役割を果たしたのかなど、近代マスメディアの視点を様々な角度からエキスパート9人の執筆者により総合的に提示した。これにより、日本の「外地」であった朝鮮のラジオ放送メディアが朝鮮人・在朝鮮日本人の大衆媒体としてどのような役割を果たしていたのか、近代マスメディア (ラジオ文化史、メディア史) の文化形成の一側面を明示するものである。

(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 特任准教授 金 志善 / 2025)

本の目次

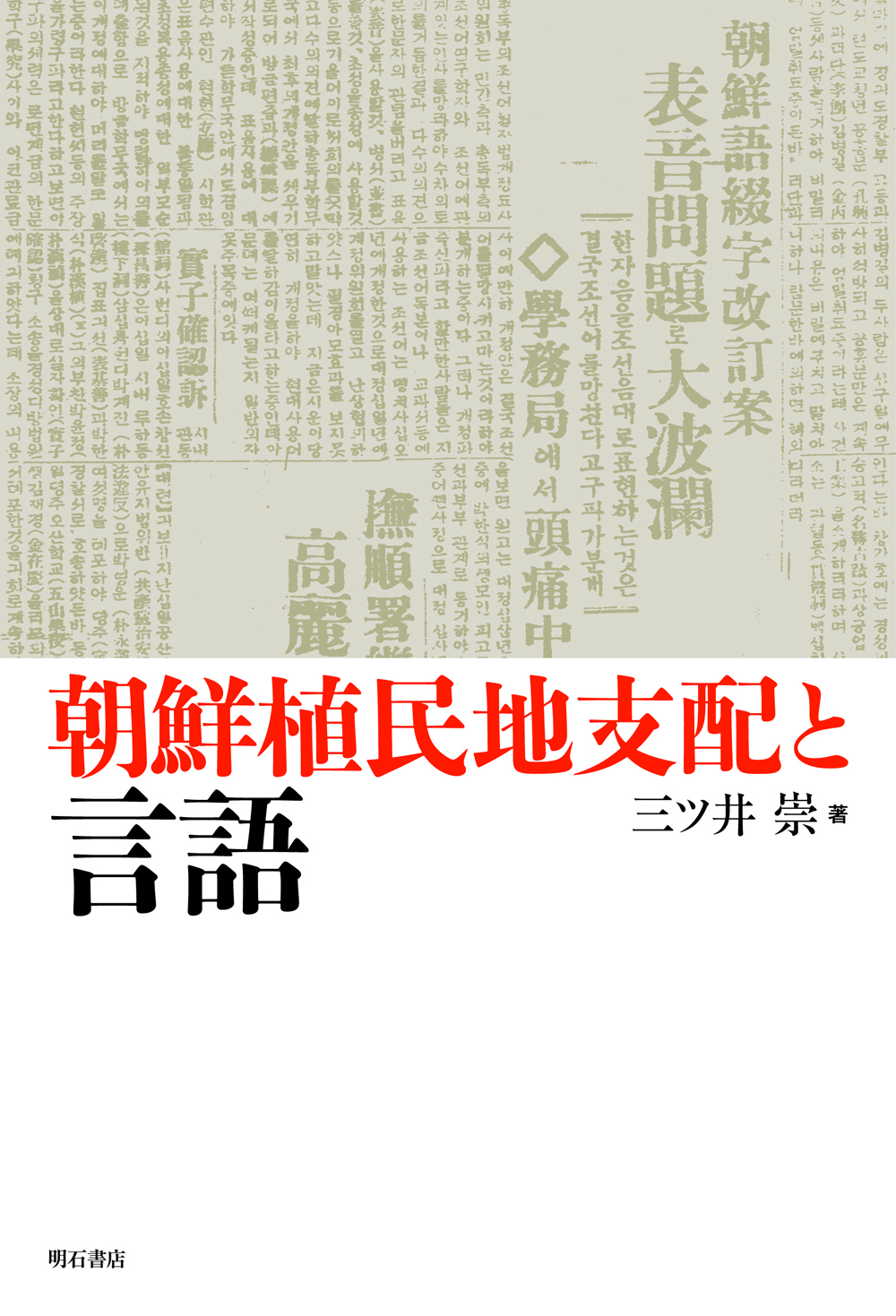

三ツ井 崇

第2章 「京城放送局初期における朝鮮語芸能番組の制作と編成」

李 相吉 / 森山博章 訳

第3章 「植民地期二重放送とダイグロシア」

徐 在吉 / 津川 泉 訳

第4章 「植民地下ラジオ放送の音楽プログラムに関する研究 —1930 年代を中心に—」

朴 用圭 / 岡部柊太 訳

第5章 「近代京城放送局と女性アナウンサーにおける声の文化の創出」

厳 玹燮 / 金 廣植 訳

第6章 「植民地朝鮮におけるラジオ放送を通じた統制と動員」

姜 恵卿 / 中野耕太 訳

第7章 「マスメディアの中の日本語教育—ラジオ放送と新聞連載講座—」

上田崇仁

第8章 「植民地朝鮮における放送、文化的ヘゲモニー、植民地近代性、 1924~1945 年」

マイケル・ロビンソン / 中野耕太 訳

第9章 「京城放送局(JODK)音楽番組における音楽のトランスカルチャー」

金 志善

あとがき 金 志善

人物・主要用語索引

小説・脚本、曲名索引

執筆者・翻訳者一覧

書籍検索

書籍検索