ハイパーカミオカンデ空洞掘削完了見学会を開催

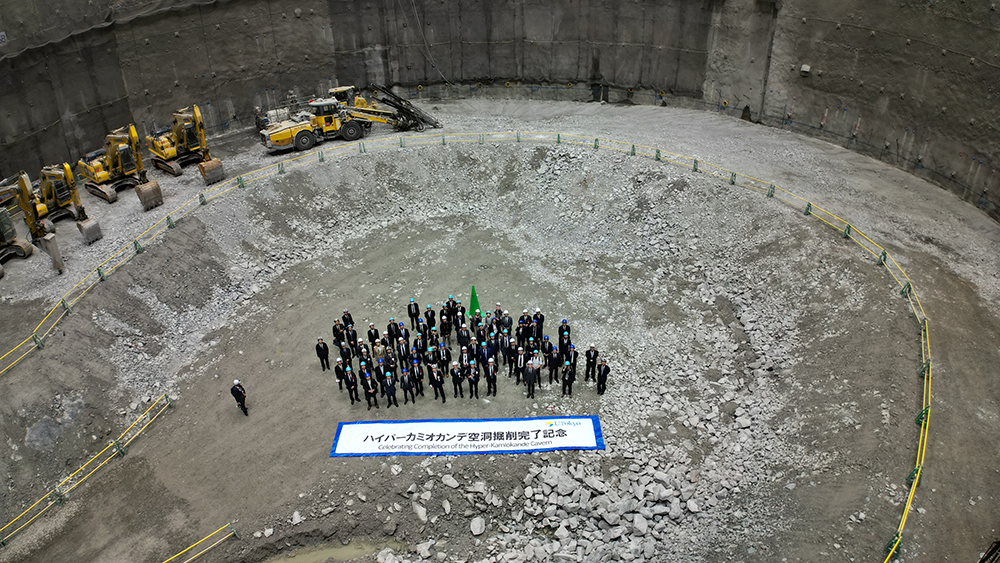

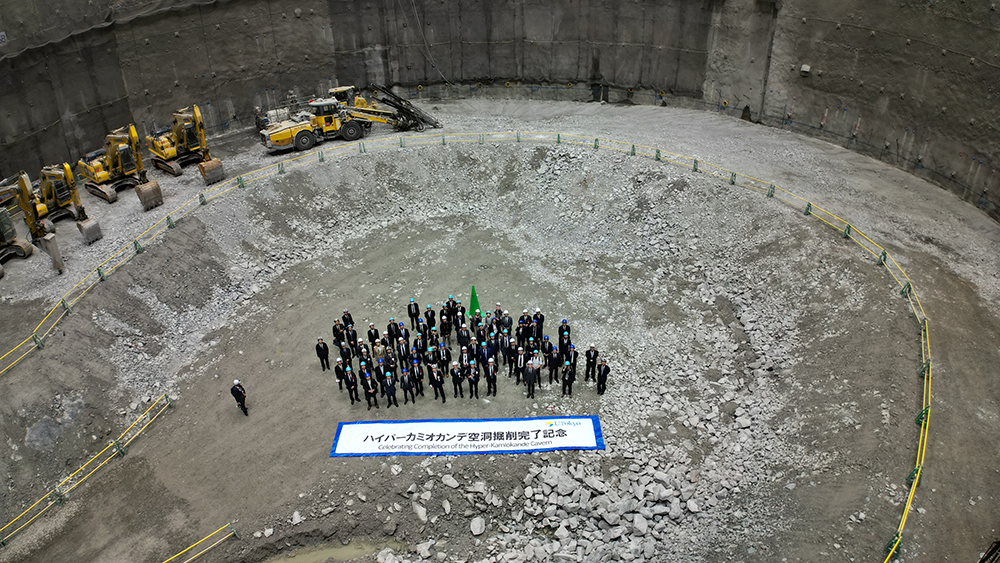

2028年の実験開始を目指すハイパーカミオカンデを設置する大空洞の掘削が完了間近となったことを受け、東京大学や文部科学省、岐阜県、工事の関係者など招待者約70人の記念見学会が6月28日、岐阜県飛騨市神岡町の神岡鉱山内の現場で行われました。

ハイパーカミオカンデは、現行のスーパーカミオカンデの約8倍の有効質量を持つ巨大水タンクとそのタンクの中に並べる超高感度光センサーからなる実験装置で、陽子崩壊の発見やニュートリノのCP対称性の破れ(ニュートリノ・反ニュートリノの性質の違い)の発見、超新星爆発ニュートリノの観測などを通し、素粒子の統一理論や宇宙の進化史の解明を目指します。同事業は2020年2月、日本で最初の予算が成立して正式にスタートし、2021年5月に着工。アクセストンネルなどの掘削が完了すると、2022年11月に検出器を収める本体空洞の掘削に取り掛かり、2023年10月に空洞ドーム部(直径69メートル、高さ21メートル)が完成し、直下に本体空洞の掘削を進めていました。

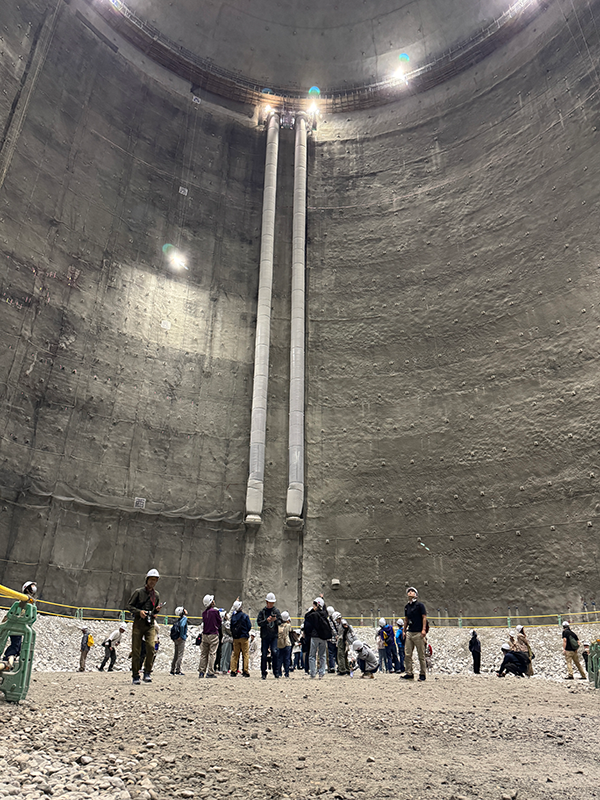

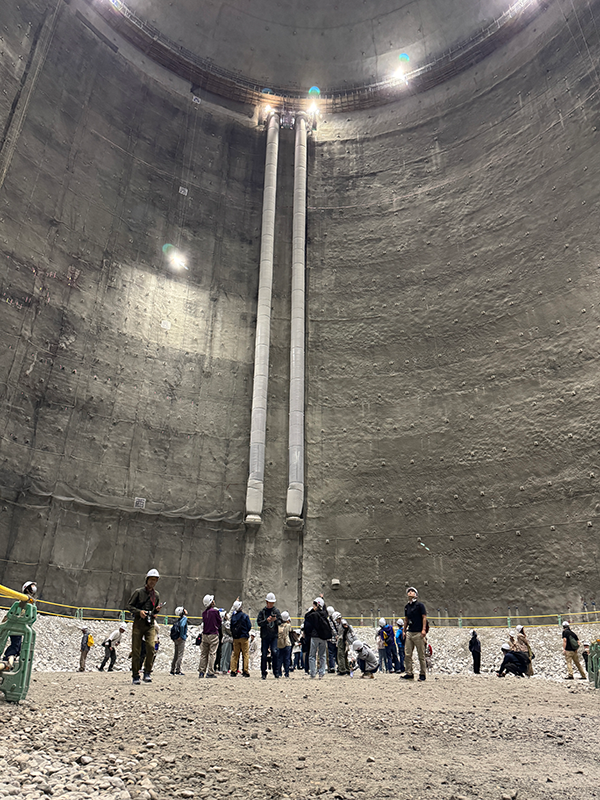

完成間近となった本体空洞は、山中の地下600メートルに位置し、直径69メートル、高さ73メートル(ドーム部を含めると高さは94メートル)という世界最大級の地下空間で、ここに直径68メートル、高さ72メートルの巨大水槽を設置。装置内には26万トンの超純水が蓄えられ、新型大口径光センサー約20000個と、光センサーを複数組み合わせてモジュール化した複眼センサー約1000個を敷き詰め、ニュートリノ反応から生じる微弱な光を高い精度で計測する仕組みです。

招待者向けの見学会では、大空洞近くの純水装置が設置される予定の地下空間で記念の式典が、東京大学宇宙線研究所の浅岡陽一准教授の司会で行われました。東京大学宇宙線研究所の荻尾彰一所長が開会の辞を述べたあと、ハイパーカミオカンデの施主である東京大学の藤井輝夫総長、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の浅井祥仁機構長、ハイパーカミオカンデコラボレーションの共同代表で宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設の塩澤真人施設長が挨拶。さらに文部科学省の塩見みづ枝・研究振興局長、岐阜県の江崎禎英知事、鹿島建設株式会社の押味至一代表取締役会長、神岡鉱業株式会社の田邊修孝常務取締役が来賓として祝辞を述べました。このあと、工事にあたった鹿島建設株式会社、東電設計株式会社、神岡鉱業株式会社の代表に、藤井総長から感謝状が贈られ、東京大学宇宙線研究所の森山茂栄副所長の閉会の辞で締めくくられました。

藤井総長は「大空洞掘削をほぼ完了し、この見学会を開催することができましたのは、ご臨席いただいております皆様をはじめとして多くの方々からの多大なご支援の賜物であります。この場をお借りして深く感謝申し上げたいと思います。この地で行われる基礎科学の営みが、次世代を担う子供たちに明るい未来を示すことにつながればと考えています。これから20年にわたる観測の中で、ハイパーカミオカンデは世界中の多くの研究者が集まる共同研究の場所となります。『知をきわめる』だけでなく、若い人を含めて『人をはぐくむ』こと、そうした『場をつくる』ことにも結実していくものと確信しています(※)」と挨拶。続いて、東京大学とともにハイパーカミオカンデ計画の中核機関であるKEKの浅井機構長も「300キロ東の東海村にあるJ-PARCに加速器があり、ニュートリノを大量に作っています。ハイパーカミオカンデでこのニュートリノを観測するわけですが、これはみなさんの体、地球、そして宇宙の物質を作ったのがニュートリノである可能性があり、それを検証するための実験です。2028年のハイパーカミオカンデの実験開始に向け、KEKでは加速器の性能を向上させ、さらにここハイパーカミオカンデのミニチュア版の新たな検出装置も加速器の隣に準備しております。文部科学省や東京大学、そして飛騨市、東海村の方々にもぜひご支援をお願いしたいと思います」と語りました。

※ 2021年9月に公表された基本指針「UTokyo Compass」において、東京大学は「知をきわめる」「人をはぐくむ」「場をつくる」の3つの視点から、具体的な目標や行動計画を立てています。

また、文部科学省の塩見局長は「わが国が誇る高い掘削技術と、世界最先端の研究者の皆さんの叡智を結集して、世界でも類を見ない大きさのこの空洞を作り上げられたことに、改めて敬意を表します。(中略) 文部科学省としても世界の学術研究のフロンティアを切り開く先導的な大規模プロジェクトと位置付けて支援を行って参りました。ニュートリノ計画は、小柴先生、梶田先生をはじめとする、わが国の研究者が先導して切り開いてきた分野であり、それを支えてきたのが神岡の地にあります、カミオカンデ、スーパーカミオカンデであったと承知しています。まもなくハイパーカミオカンデの掘削が完了し、いよいよ次のステージに入ることになります。文部科学省としても、人類の知をさらに前に進めていくための果敢な挑戦を引き続き応援して参りたいと考えています。ハイパーカミオカンデ計画の着実な進展と大いなる成果の創出、そして関係する皆様のご健勝を記念してお祝いの言葉と致します」などと祝辞を述べました。

ハイパーカミオカンデは7月中に予定される大空洞の完成後、純水システムの建設と並行して壁面に水槽ライナーの設置や支持構造体の建設、光センサーの取り付け、さらに給水と試運転などを着実に進め、2028年の実験開始を目指します。

一般向けの講演会、現地見学会も同時期に開催

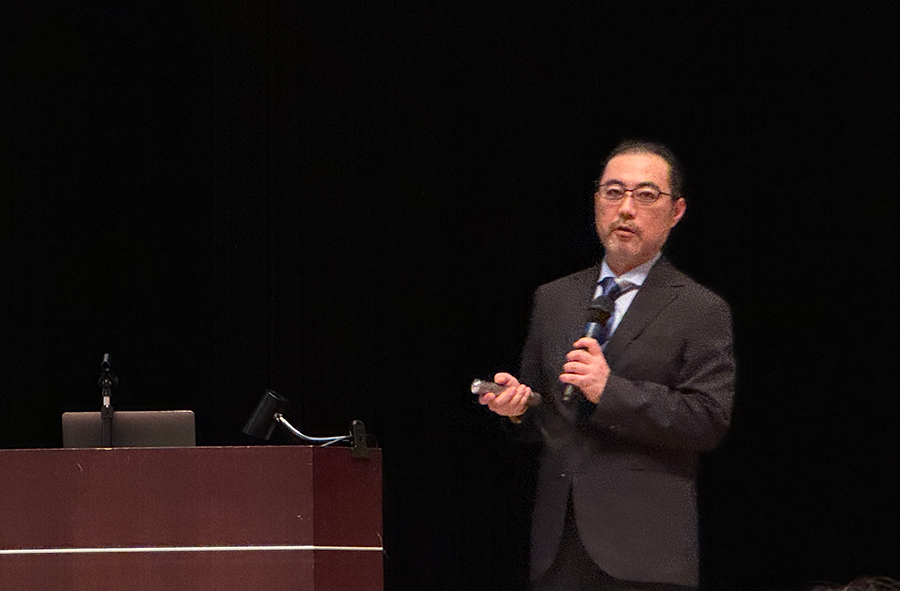

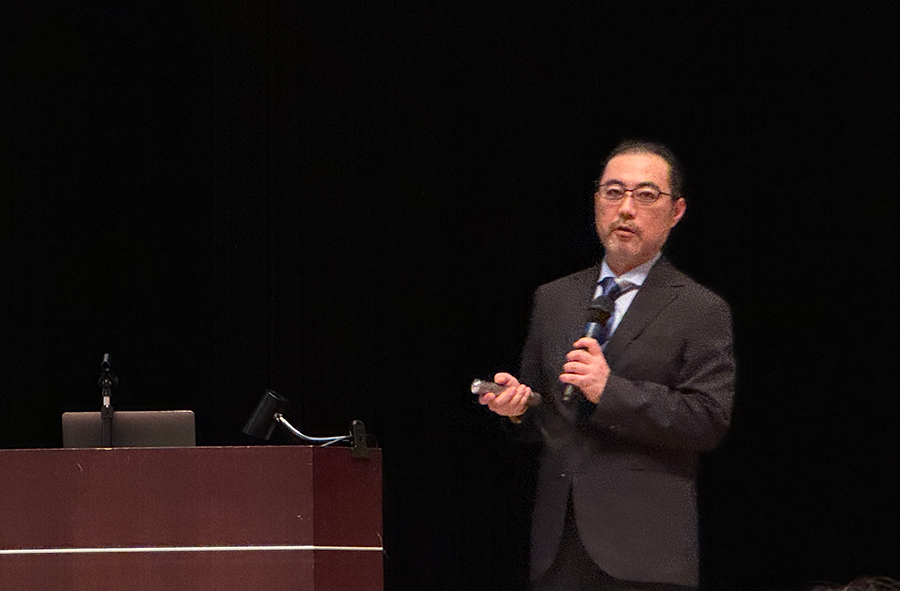

また、一般市民向けには東京大学宇宙線研究所の田中秀和助教による一般講演会「ハイパーカミオカンデと大規模地下空洞掘削工事」を28日夜、神岡町公民館で開催。さらに翌29日には一般公募に応募した約600人(全国300人、飛騨市300人)の見学会を、地元の皆様の協力を得て実施しました。

講演会では、神岡町公民館のホールに集まった約150人の参加者を前に、田中助教が「ハイパーカミオカンデと大規模地下空洞掘削工事」と題し、ハイパーカミオカンデ計画とともに神岡鉱山で行われてきた大規模空洞掘削工事について紹介しました。ハイパーカミオカンデの建設記録をわかりやすく執筆していただいている秋本祐希さん(ひっぐすたん)が司会を努めました。講演では、田中助教がハイパーカミオカンデ計画全体の概要や、掘削工事の詳しい工程や苦労した点などを語りました。

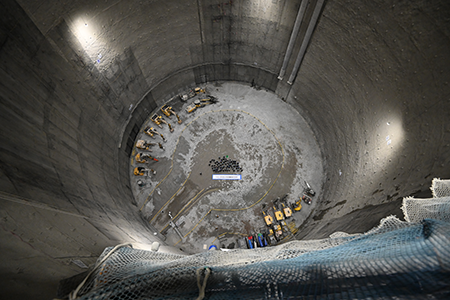

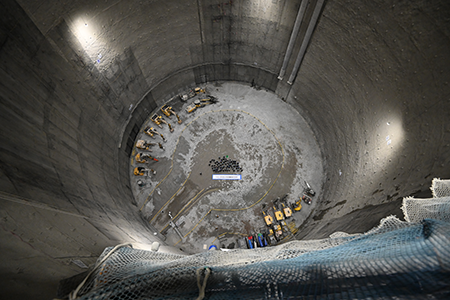

翌29日の現地見学会では、全国枠と飛騨市枠の各300人の定員に対し、それぞれ約42倍、約4倍の応募がありました。当日は当選した約600人が、12グループに分かれ、それぞれの集合時間に集まると、神岡町公民館からバスに乗り込み、およそ2時間かけ、工事現場を往復し、大空洞を見学。直径69メートル、高さ94メートルの大空洞の底に到着すると「わあ、大きい。」「よくこれだけのものが掘れたね」など感嘆する声が漏れていました。さらに移動して大空洞を上からも見学。恐る恐る写真を取る姿も見られました。水槽を満たす超純水を製造する装置が置かれる空間も見学しました。各見学場所では、研究者が直接説明を行い、見学者からの質問に答えました。見学後は、感想やハイパーカミオカンデの応援メッセージの寄せ書きをいただきました。

招待者向けの記念見学会・式典で登壇した方々。

左から東京大学宇宙線研究所の荻尾彰一所長、東京大学の藤井輝夫総長、文部科学省の塩見みづ枝研究振興局長、東電設計株式会社の窪泰浩代表取締役社長、鹿島建設株式会社の押味至一代表取締役会長、神岡鉱業株式会社の田邊修孝常務取締役、岐阜県の江崎禎英知事、高エネルギー加速器研究機構の浅井祥仁機構長、東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設の塩澤真人施設長、東京大学宇宙線研究所の森山茂栄副所長

左から東京大学宇宙線研究所の荻尾彰一所長、東京大学の藤井輝夫総長、文部科学省の塩見みづ枝研究振興局長、東電設計株式会社の窪泰浩代表取締役社長、鹿島建設株式会社の押味至一代表取締役会長、神岡鉱業株式会社の田邊修孝常務取締役、岐阜県の江崎禎英知事、高エネルギー加速器研究機構の浅井祥仁機構長、東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設の塩澤真人施設長、東京大学宇宙線研究所の森山茂栄副所長

ハイパーカミオカンデ空洞内で行われた見学会の式典

ハイパーカミオカンデは、現行のスーパーカミオカンデの約8倍の有効質量を持つ巨大水タンクとそのタンクの中に並べる超高感度光センサーからなる実験装置で、陽子崩壊の発見やニュートリノのCP対称性の破れ(ニュートリノ・反ニュートリノの性質の違い)の発見、超新星爆発ニュートリノの観測などを通し、素粒子の統一理論や宇宙の進化史の解明を目指します。同事業は2020年2月、日本で最初の予算が成立して正式にスタートし、2021年5月に着工。アクセストンネルなどの掘削が完了すると、2022年11月に検出器を収める本体空洞の掘削に取り掛かり、2023年10月に空洞ドーム部(直径69メートル、高さ21メートル)が完成し、直下に本体空洞の掘削を進めていました。

完成間近となった本体空洞は、山中の地下600メートルに位置し、直径69メートル、高さ73メートル(ドーム部を含めると高さは94メートル)という世界最大級の地下空間で、ここに直径68メートル、高さ72メートルの巨大水槽を設置。装置内には26万トンの超純水が蓄えられ、新型大口径光センサー約20000個と、光センサーを複数組み合わせてモジュール化した複眼センサー約1000個を敷き詰め、ニュートリノ反応から生じる微弱な光を高い精度で計測する仕組みです。

招待者向けの見学会では、大空洞近くの純水装置が設置される予定の地下空間で記念の式典が、東京大学宇宙線研究所の浅岡陽一准教授の司会で行われました。東京大学宇宙線研究所の荻尾彰一所長が開会の辞を述べたあと、ハイパーカミオカンデの施主である東京大学の藤井輝夫総長、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の浅井祥仁機構長、ハイパーカミオカンデコラボレーションの共同代表で宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設の塩澤真人施設長が挨拶。さらに文部科学省の塩見みづ枝・研究振興局長、岐阜県の江崎禎英知事、鹿島建設株式会社の押味至一代表取締役会長、神岡鉱業株式会社の田邊修孝常務取締役が来賓として祝辞を述べました。このあと、工事にあたった鹿島建設株式会社、東電設計株式会社、神岡鉱業株式会社の代表に、藤井総長から感謝状が贈られ、東京大学宇宙線研究所の森山茂栄副所長の閉会の辞で締めくくられました。

挨拶する東京大学の藤井総長

挨拶するKEKの浅井機構長

藤井総長は「大空洞掘削をほぼ完了し、この見学会を開催することができましたのは、ご臨席いただいております皆様をはじめとして多くの方々からの多大なご支援の賜物であります。この場をお借りして深く感謝申し上げたいと思います。この地で行われる基礎科学の営みが、次世代を担う子供たちに明るい未来を示すことにつながればと考えています。これから20年にわたる観測の中で、ハイパーカミオカンデは世界中の多くの研究者が集まる共同研究の場所となります。『知をきわめる』だけでなく、若い人を含めて『人をはぐくむ』こと、そうした『場をつくる』ことにも結実していくものと確信しています(※)」と挨拶。続いて、東京大学とともにハイパーカミオカンデ計画の中核機関であるKEKの浅井機構長も「300キロ東の東海村にあるJ-PARCに加速器があり、ニュートリノを大量に作っています。ハイパーカミオカンデでこのニュートリノを観測するわけですが、これはみなさんの体、地球、そして宇宙の物質を作ったのがニュートリノである可能性があり、それを検証するための実験です。2028年のハイパーカミオカンデの実験開始に向け、KEKでは加速器の性能を向上させ、さらにここハイパーカミオカンデのミニチュア版の新たな検出装置も加速器の隣に準備しております。文部科学省や東京大学、そして飛騨市、東海村の方々にもぜひご支援をお願いしたいと思います」と語りました。

※ 2021年9月に公表された基本指針「UTokyo Compass」において、東京大学は「知をきわめる」「人をはぐくむ」「場をつくる」の3つの視点から、具体的な目標や行動計画を立てています。

祝辞を述べる文部科学省の塩見研究振興局長

また、文部科学省の塩見局長は「わが国が誇る高い掘削技術と、世界最先端の研究者の皆さんの叡智を結集して、世界でも類を見ない大きさのこの空洞を作り上げられたことに、改めて敬意を表します。(中略) 文部科学省としても世界の学術研究のフロンティアを切り開く先導的な大規模プロジェクトと位置付けて支援を行って参りました。ニュートリノ計画は、小柴先生、梶田先生をはじめとする、わが国の研究者が先導して切り開いてきた分野であり、それを支えてきたのが神岡の地にあります、カミオカンデ、スーパーカミオカンデであったと承知しています。まもなくハイパーカミオカンデの掘削が完了し、いよいよ次のステージに入ることになります。文部科学省としても、人類の知をさらに前に進めていくための果敢な挑戦を引き続き応援して参りたいと考えています。ハイパーカミオカンデ計画の着実な進展と大いなる成果の創出、そして関係する皆様のご健勝を記念してお祝いの言葉と致します」などと祝辞を述べました。

ハイパーカミオカンデは7月中に予定される大空洞の完成後、純水システムの建設と並行して壁面に水槽ライナーの設置や支持構造体の建設、光センサーの取り付け、さらに給水と試運転などを着実に進め、2028年の実験開始を目指します。

完成間近となったハイパーカミオカンデの大空洞を見学する招待者

一般向けの講演会、現地見学会も同時期に開催

また、一般市民向けには東京大学宇宙線研究所の田中秀和助教による一般講演会「ハイパーカミオカンデと大規模地下空洞掘削工事」を28日夜、神岡町公民館で開催。さらに翌29日には一般公募に応募した約600人(全国300人、飛騨市300人)の見学会を、地元の皆様の協力を得て実施しました。

講演会では、神岡町公民館のホールに集まった約150人の参加者を前に、田中助教が「ハイパーカミオカンデと大規模地下空洞掘削工事」と題し、ハイパーカミオカンデ計画とともに神岡鉱山で行われてきた大規模空洞掘削工事について紹介しました。ハイパーカミオカンデの建設記録をわかりやすく執筆していただいている秋本祐希さん(ひっぐすたん)が司会を努めました。講演では、田中助教がハイパーカミオカンデ計画全体の概要や、掘削工事の詳しい工程や苦労した点などを語りました。

150人が参加した講演会

会場からの質問に答える田中秀和助教

翌29日の現地見学会では、全国枠と飛騨市枠の各300人の定員に対し、それぞれ約42倍、約4倍の応募がありました。当日は当選した約600人が、12グループに分かれ、それぞれの集合時間に集まると、神岡町公民館からバスに乗り込み、およそ2時間かけ、工事現場を往復し、大空洞を見学。直径69メートル、高さ94メートルの大空洞の底に到着すると「わあ、大きい。」「よくこれだけのものが掘れたね」など感嘆する声が漏れていました。さらに移動して大空洞を上からも見学。恐る恐る写真を取る姿も見られました。水槽を満たす超純水を製造する装置が置かれる空間も見学しました。各見学場所では、研究者が直接説明を行い、見学者からの質問に答えました。見学後は、感想やハイパーカミオカンデの応援メッセージの寄せ書きをいただきました。

空洞底部で写真撮影等を楽しむ見学者

超純水製造装置室で説明を行う研究者

感想や研究者へのメッセージを寄せ書きする見学者